SENEGAL

África Occidental

Es un estado soberano de África Occidental.

Debe su nombre al río Senegal, que señala la frontera E y N del país. Limita

con el Océano Atlántico al O, con Mauritania al N, con Mali al E y con

Guinea-Bissau al S. Gambia forma un enclave dentro del país, siguiendo el curso

del río del mismo nombre. Dakar, la capital, se ubica en el punto más

occidental de Senegal.

Capital: Dakar.

Forma de gobierno: República

semipresidencialista.

Fecha de independencia (de Francia): 20 junio

1960.

Superficie: 196.190Km2 (87º)

Población: 13.635.927 (73º) Densidad: 69,5 hab/Km2

PIB/cápita: 2100 $ (193º)

Miembro de: UA.

Varias potencias europeas (Portugal, Países

Bajos e Inglaterra) compitieron por el comercio en esa área desde el siglo XV,

hasta que en 1677 Francia consiguió la posesión definitiva de lo que se había

convertido en un punto de partida importante del comercio de esclavos

(concretamente la isla de Gora, hoy monumento nacional, cercana a Dakar).

Sólo

a partir de 1850, los franceses, bajo el gobernador Faidherbe, comenzaron a

expandirse por el territorio. La ciudad de Saint Louis se convirtió en esta

época en la capital del África Occidental Francesa hasta que fue trasladada a

Dakar en 1902, pasando más tarde a ser capital del nuevo estado independiente.

Sólo

a partir de 1850, los franceses, bajo el gobernador Faidherbe, comenzaron a

expandirse por el territorio. La ciudad de Saint Louis se convirtió en esta

época en la capital del África Occidental Francesa hasta que fue trasladada a

Dakar en 1902, pasando más tarde a ser capital del nuevo estado independiente.

En realidad la independencia se concedió a una

Federación formada por Senegal y Mali (ver entrada ‘Mali’), la cual, por

dificultades internas, se disolvió muy pronto, el 20 de agosto del mismo año

1960. Incidentalmente diremos que años más tarde se intentó la unión con Gambia

para formar la ‘Federación de Senegambia’, proyecto que tampoco cuajó.

Por otra parte, Senegal padece una guerrilla

separatista de bajo nivel en el S, en la región de Casamance, apoyada por un

vecino tan indeseable como es Guinea-Bissau. Pese a un acuerdo de 2004, el

conflicto, debido exclusivamente a resquemores étnicos, no acaba de resolverse.

Senegal es considerado como una de las

democracias modelo de África; cuenta con un sistema pluripartidista establecido

y con una tradición de gobierno civil. El escritor y promotor de la cultura

africana, Léopold Senghor, presidente al obtenerse la independencia, entregó el

poder pacíficamente en 1980 a Abdú Diouf. Fomentó una amplia participación

política, redujo la intervención del gobierno en la economía y amplió los

compromisos democráticos de Senegal

Los cuarenta años del Partido Socialista

concluyeron sin incidentes en las elecciones de 2000, acontecimiento raro en un

continente plagado de golpes, conflictos violentos y fraudes electorales.

Abdullah Wade fue el nuevo presidente, del llamado Partido Democrático, con

iniciativas discutibles de que luego hablaremos. En 2012 el electorado parecía

estar un tanto harto de él, y lo reemplazó por Macky Sall.

No hay mucho de que hablar en cuanto a la

geografía. El paisaje consiste principalmente en planos ondulados por la arena

del O del Sahel que se convierten en faldas inclinadas al SE. Allí se encuentra

el punto más alto: 581 m de altura. El límite norteño, como vimos, está formado

por el río.

El clima es de tipo saheliano, con una estación

lluviosa de junio a octubre, y otra seca de noviembre a junio. En el litoral el

mar suaviza las temperaturas, las cuales son del orden 16ºC a 30ºC, pero pueden

llegar a 41ºC. Este clima hace que, durante el invierno en Europa, se convierta

en un destino apreciado, sobre todo en Francia, para actividades turísticas.

La vegetación predominante es la de sabana, con

alguna zona de selva en el O y S, aparte de los manglares de la costa meridional.

Los parques y reservas naturales representan el

8% del territorio nacional; tienen un papel importante en la preservación del medio ambiente y

contribuyen significativamente al desarrollo turístico.

Desde la contracción económica de 1993, Senegal

puso en marcha un importante programa de

reformas con el apoyo de la comunidad internacional de donantes: devaluación de

la moneda y desmantelamiento de los controles de precios y de los subsidios del

gobierno. La inflación disminuyó y el PIB creció sobre un 5% anual entre 1995 y

2001.

El sector principal es la agricultura (77,5% de

ocupación). Los principales productos agrícolas son cacahuetes, mijo, sorgo, arroz y algodón. Las

principales exportaciones son los fosfatos, cacahuetes y pesca.

Se continúa con

afán la búsqueda de oro y crudos, pero Senegal sigue sujeto a una fuerte

dependencia de las subvenciones internacionales y de la inversión extranjera.

El abastecimiento energético es inseguro, y el alza del coste de la vida ha

dado lugar a protestas públicas.

El país está poblado por variadas etnias,

siendo la más numerosa la de los wolof (43%). Los europeos y libaneses

constituyen el 1%.

Son musulmanes sunníes el 94% de los

senegaleses, la mayor parte miembros de alguna de las cuatro hermandades

sufíes. Los cristianos (en su mayoría católicos) constituyen el 5%; los

practicantes de religiones animistas, el 1%.

Senegal es reconocido por su tolerancia

religiosa, lo que no es poco en los tiempos que corren. No es raro encontrar

miembros de una misma familia pertenecientes a religiones distintas; las

fiestas cristianas son celebradas y respetadas por las diferentes cofradías

musulmanas. Probablemente esto tiene que ver con el predominio del pensamiento

sufí, la más abierta y tolerante de las actitudes doctrinales musulmanas y,

como tal, considerada heterodoxa por los islamistas.

El idioma oficial es el francés, aunque el

wolof está considerado como un idioma nacional. Al contrario de lo que ocurre

en otros países del África negra, el uso del francés está muy extendido,

hablándolo prácticamente toda la población, como primero o segundo idioma.

Es un país joven, con una media de edad de 18,4

años. Siendo la tasa de fertilidad 4,52

hijos/mujer, no es de extrañar que el crecimiento sea del 2,48%. La población

urbana la constituye el 42,5%, contando Dakar con 3,03 millones de habitantes.

La esperanza de vida es 61 años, existiendo

deficiencias graves en la sanidad: 0,06/1000 médicos y 0,3/1000 camas de

hospital.

También en la educación queda bastante por

hacer: alfabetización: 49,7%; trabajo antes de los 15 años: 22%.

Como detalle anecdótico, pero que bien pudo

influir en el resultado de las últimas elecciones, diremos que en noviembre de

2009 los imanes de Senegal redactaron un texto conjunto para la oración del

viernes en las mezquitas, que constituía una campaña contra la estatua gigante

(mayor que la Estatua de la Libertad) que estaba siendo construida en Dakar,

considerándola idolátrica y un dispendio escandaloso (27 millones $) y excesivo

para el país.

Como se puede apreciar en la foto adjunta, el

monumento es un horror sideral, fundido en Corea del Norte dentro de la línea

del llamado ‘realismo socialista’. Representa un musculoso individuo que

sostiene a un niño y arrastra tras sí a una mujer.

Pero resulta que la obra en cuestión era el

ojito derecho del presidente Wade, y además estaba casi terminada. De hecho, se

inauguró solemnemente en abril de 2010.

Pero lo que más se atragantó a los

senegaleses es que el presidente pretendía cobrar entradas y quedarse con una

parte de los réditos; como él mismo dijo, había ayudado a diseñar la estatua,

luego era lógico que participara en los beneficios.

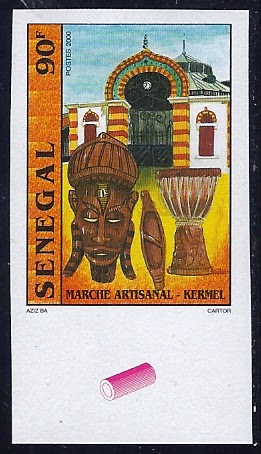

Señalemos como final que el país es conocido en

toda África por su influencia y herencia musical, que tiene su origen en la

tradición de percusión popular.

También por la tradición de la narración de

historias, realizada por los ‘griots’, quienes han mantenido viva la historia

de la región durante milenios; la profesión pasa de generación en generación y

requiere años de entrenamiento y aprendizaje.

GAMBIA

África Occidental

Capital: Banjul.

Forma de gobierno: República presidencialista.

Fecha independencia (del Reino Unido): 18

febrero 1965.

Superficie: 10.380 Km2 (157º).

Población: 1.925.527 hab (150º) Densidad: 185,5 hab/Km2.

PIB/cápita: 2.000 $ (195º).

Miembro de: UA.

Gambia es uno de los más pequeños países de

África. Se encuentra rodeada en su totalidad por Senegal, excepto en la

desembocadura del río Gambia en el Océano Atlántico. Está situado a lo largo de

las riberas de dicho río, que discurre por el centro del mismo. Su

desembocadura supone al país más de 80 Km de costa.

Comparte con el resto de naciones de África

Occidental un pasado asociado al tráfico de esclavos, que fue el factor clave

para el establecimiento de una factoría en el lugar, primero mantenida por

portugueses, después por franceses e ingleses. El Tratado de Versalles de 1783

otorgó la posesión del río a Gran Bretaña, y casi 3 millones de esclavos fueron

enviados desde esta región a las colonias americanas.

En 1807 se abolió la esclavitud en los

territorios británicos y, para terminar con el tráfico, los ingleses crearon el

puesto militar de Bathurst (hoy Banjul). Dependiente de Sierra Leona, adquirió

el carácter de colonia real autónoma en 1889.

El país recibió la independencia en 1965. A

partir de entonces mejoró su desarrollo económico gracias al alza de los

precios de su primer producto de exportación, el cacahuete, y a un primer

desarrollo del turismo.

Yahya Hammeh dio un golpe militar en 1994; en

1996, vestido de civil, promulgó una nueva constitución, celebró unas

cuestionables elecciones y estableció un retorno nominal a la vida civil. Ha

seguido siendo reelegido, la última vez recientemente, a fines de 2011. El jefe

del gobierno es nombrado por la Asamblea de entre una terna, elegida por el

Presidente de acuerdo a los ‘alineamientos filosóficos de la nación’.

En 2013 se produjo la salida de Gambia de la

Commonwealth, calificada por el Presidente de ‘institución neocolonialista’.

La economía sufre de la escasez de recursos

naturales. Los principales son los agrícolas, pero el suelo no es bueno y se

cultiva menos de la mitad de la tierra arable. Los productos son análogos a los

de Senegal, y la agricultura absorbe al 75% de la fuerza laboral.

Fuertemente

dependiente de la exportación de cacahuetes, está sujeta al riesgo de

fluctuaciones de los precios internacionales; por eso necesita otros recursos

para subsistir, aun dentro de la pobreza.

Además de la ayuda internacional, son importantes

las remesas de los emigrantes, la emisión de sellos y el turismo. Este último

se vio promocionado a raíz del éxito de

la obra ‘Raíces’, del autor afroamericano Alex Haley, que sitúa en Gambia

a su antepasado Kunta Kinte, dando lugar a la atracción de turistas,

principalmente afroamericanos, que deseaban conocer el lugar. Después se ha

fomentado el ecoturismo y otras variedades menos santas, a las que luego

haremos alusión.

El 99% de los nacionales son africanos, con

predominio de la etnia mandinka. Es idioma oficial el inglés.

Los musulmanes constituyen el 90%; los

cristianos, el 8%, habiendo también un 2% de animistas.

La población urbana suma el 57,3%. La media de

edad es 20,2 años, y el crecimiento de la población, 2,23%. Ello a pesar de una

alta mortalidad infantil (65,74 por mil, la 18º del mundo) y de una esperanza

de vida de sólo 64,36 años; pero la tasa de fertilidad es de 3,85 hijos/mujer.

El índice de alfabetización es del 51,1%.

Se ha reprochado a Gambia escaso respeto de los

derechos humanos y, pese a altisonantes declaraciones, descuido de las normas

sobre especies animales protegidas

Pero no es sólo eso; según informaciones

oficiales de la CIA, es punto de origen, tránsito y destino para mujeres y

niños, con sexo o trabajo forzado como finalidad. El que se hable de punto

también de destino parece aludir a la existencia de un turbio ‘paraíso’ de

turismo sexual. Otro aspecto sorprendente es el programa del gobierno en 2013

para financiar a 12 escuelas coránicas a condición de que sus alumnos no sean

forzados a mendigar.

En las últimas semanas, el pequeño país ha

saltado a la primera página de los periódicos en dos ocasiones.

En la madrugada del 30 de diciembre de 2014, se

anunció, con un despliegue mediático que parece excesivo, un intento de golpe

militar, que fracasó a las pocas horas, contra el presidente, que a la sazón se

hallaba de viaje en Dubai. Más que de un golpe, debió de tratarse de un intento

de minigolpe, pues al parecer el número de los insurrectos no sobrepasaba en mucho

a un pelotón; eso sí, de acuerdo con las más prístinas tradiciones, se

aproximaron al palacio presidencial en una piragua.

Más complicado es el otro asunto. En mayo de

2008, el Presidente declaró que su gobierno no perdona las conductas

homosexuales y que se proponía establecer penas

‘más duras aún que en Irán’. En el Código Penal de 1965 las sanciones

penales podían llegar a los 14 años de reclusión, pero en octubre de 2014 se

elevaron hasta cadena perpetua.

En diciembre, el presidente norteamericano respondió

con sanciones comerciales como primera medida, aunque olvidando, con esa

extraña miopía selectiva tan propia de los norteamericanos, que en otros países del continente (Mauritania,

Nigeria, Sudán y Somalia) está prevista la pena de muerte. Como reza el viejo

proverbio, ‘o todos monjes, o todos canonjes’.

.jpg)